- ホーム

- PHOTO エッセイ・日々 目次

- 荻窪南の三庭園をめぐって

荻窪南の三庭園をめぐって

2025年03月05日 [ No.137 ]

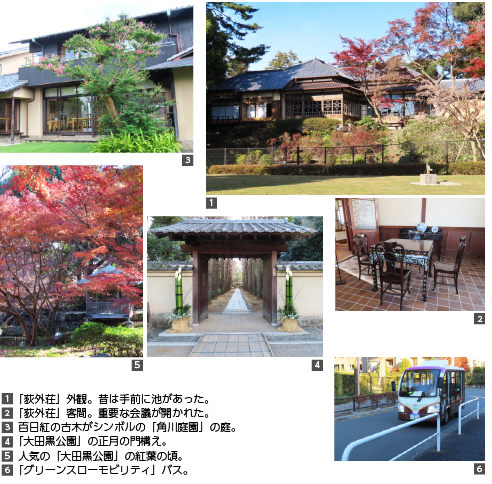

◎ 昨年の十二月九日、 荻窪の近衛文麿の旧宅「荻外荘(てきがいそう)」が、長期に渡る復元、整備工事の結果、「荻外荘公園」として一般公開された。 「荻外荘」は、昭和二年、入澤達吉の別邸として建築家・伊東忠太の設計で建てられ、昭和十二年に政治家・近衛文麿に譲渡された住宅。心身の休養を望んだ近衛は、善福寺川から富士山までを一望できるここを非常に気に入り、昭和二十年十二月の自決に至るまでの期間、重要な会議を数多く開いた。平成二十八年には、国の史跡に指定されている。 玄関を入ると、中国風の意匠でまとめられ、龍の模様の煉瓦が敷き詰められた応接室、重要な会議が開かれた客間、ひし形が施されたガラス戸のある食堂、近衛が自決した書斎など、近衛の居住当時の姿がそのまま見られる。現在は和室の一つが喫茶室(TOPICSページで紹介)になっているが、七月には向かいに隈研吾設計のカフェがオープンする予定だ。 そこから五分歩くと、「角川庭園」がある。ここは角川書店の創業者で、俳人の角川源義氏の旧邸宅を、杉並区が改修、区立公園として開園したもの。数寄屋造の建物は、加倉井昭夫氏設計で、国の登録有形文化財。詩歌館では、句会や歌会も。庭園は源義氏の意を受け継ぎ、約八十種、五百五十本の樹木をはじめ、俳句に相応しい自然のままの花や草木を、四季折々楽しむことができる。ここ訪ねると、俳句の句材には事欠かない。私にはなんとも貴重なお庭である。 またそこから五分歩けば、敷地三千坪に近い「大田黒公園」がある。音楽評論家大田黒元雄氏の屋敷跡を、杉並区が日本庭園として整備し、開園したもの。園内には、樹齢百年を超える銀杏並木を始め、池の周囲には欅や赤松などの巨木が茂っている。同氏のアトリエを改装した記念館も保存されている。お茶会、コンサートをはじめ、七夕や、紅葉狩りなどの年中行事も行われる。自然を満喫しながら、ゆっくり散策したり、写真を撮ったり。四阿や休憩室で一休みして、読書を楽しむこともできる。 その「荻外荘公園」の公開にあわせて、荻窪駅西口から「グリーンスローモビリティ」という三公園と小学校などを百円で巡るミニバスが走るようになった。私の日頃の散歩道だから、一回乗っただけだが、初めての人には便利だと思う。そのうえ、駅前から三公園へ通じる道々には、案内サインなどが整備された。杉並区の荻窪まちづくりの力の入れようがわかる。 私が荻窪に引っ越してきたのは、ほぼ三十年前。それまでは渋谷区代々木のマンションに暮らしていた。最寄り駅は、小田急線の参宮橋駅。新宿駅から二つ目だ。通勤は、参宮橋から新宿へ出て、JR中央線でお茶の水まで通っていた。洋服やバッグなど主な買い物は新宿のデパートや、バスで十五分の渋谷へでかけた。楽しかった。 そのマンションが老朽化し、耐震構造にも心配があるとわかって、やむなく荻窪の築一年という今のマンションに買い替えた。通勤はJR中央線一本で,約二十分と返って便利になったが、私としては「都落ち」気分だった。 荻窪といえばラーメンで有名で、天ぷらとうなぎなどの老舗はあったが、当時はおしゃれなカフェやレストランはない。駅ビルには西友とルミネとタウンセブンという市場がそろっていて、食材は充実していたが、当時は昼も夜も社食ですませていたから、あまり買い物もしなかった。 ところが荻窪は見る見るうちに変わっていった。西友には日本一という売り場面積の「無印良品」が、ルミネには高級食材の「ガーデン自由が丘」や、「ユニクロ」が入り、ファッションフロアやレストランフロアも充実した。私の不満を上回る駅ビルになったのだ。 現役時代の生活の中心は会社のあるお茶の水だったけれど、定年退職してからはこの荻窪が中心だ。その荻窪もさらに刻々と変わりつつある。古き佳き店は店主の高齢化で閉店になったり、いいなと思った新しい店は定着せず、早くも移転している。街とはそういうものなのかもしれない。 「雨が降っても駅から走って帰れますよ」というマンション販売員のセールストークに、深く考えずに移り住んだ荻窪だったが、年を取ってからは暮らしやすい街であることに間違いない。四季折々、先にご紹介した三庭園をめぐったりして、今はまたとない終の住処と思っている。